-

- 木下 勇

- 大妻女子大学 教授/千葉大学 名誉教授・グランドフェロー

-

- 岩田 美香

- 法政大学 現代福祉学部 教授

-

- 桑子 敏雄

- 一般社団法人コンセンサス・コーディネーターズ 代表理事/東京工業大学 名誉教授

-

- 原 美紀

- 認定特定非営利活動法人 びーのびーの 副理事長・事務局長

-

- 鈴木 誉久

- 東急株式会社 社長室副室長兼政策グループ統括部長

-

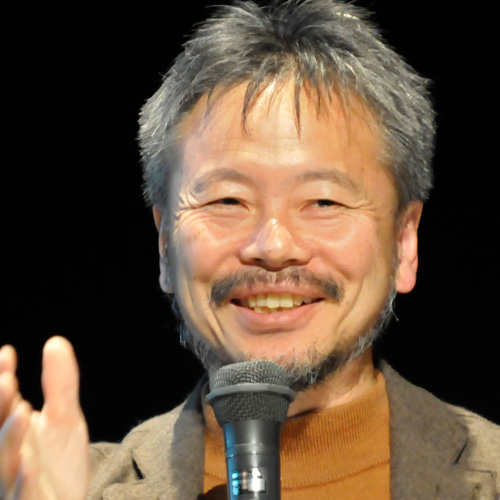

- 木下 勇

大妻女子大学 教授 /千葉大学 名誉教授・グランドフェロー

大学で建築を学び、スイス連邦工科大学に留学。遊び場をテーマに工学博士を取得。「子どもの遊びと街研究会」主宰、農村生活総合研修センター研究員を経て千葉大学園芸学部教授、2020年4月より現職。日本ユニセフ協会「子どもにやさしいまちづくり事業」委員会委員長。専門は、住民参画のまちづくり、都市計画、農村計画等。

東急子ども応援プログラムの選後総評

第5回目の2025年度東急子ども応援プログラムに多くの応募を頂き、感謝申し上げます。

まず、うれしいお知らせをお伝えしたいと思います。本プログラムの事業主体である東急株式会社経営陣の理解によって本プログラムの助成額が500万円上積みされ、総額2,000万円となりました。それによって、採択数の枠が広がったことは、選考委員長としても喜ばしいことと思います。

選考過程および全体の総評を以下のように記します。

2024年7月より公募告知を開始、同年9月1日から15日の間に応募の受付を行い、その結果、75件(新規67件、継続8件)の応募が寄せられた。まず、第一次の審査で公募要項にのっとった申請かどうか、書類の不備がないかなどをチェックした。その結果、対象案件が53件(新規45件、継続8件)に絞られた。その後、2025年1月10日に、東急株式会社・本社会議室にて選考委員5名が対面で集まり、選考委員会を開催した。

選考委員会開催にあたって、各委員は事前審査評を行い、応募要項記載の選考基準をもとに、新規案件には①趣旨への適合性、②子どもの視点、③実現可能性、④地域性、⑤継続性、継続案件には⑥発展性を加えて、各選考基準に添い3段階の評価をして、総合評価のコメントもつけて事前に提出していた。その各選考委員の評価をまとめた一覧を参考に議論を重ね、評価の高い上位の順から全体の総額2,000万円の枠内に収まる案件を選出した。

選考委員会の討議の結果、新規案件14件、継続案件7件が選出された。

今年度も昨年度に引き続いて、応募数は増加の傾向が見られた。それ故に、選考には困難さも増すが、丁寧に申請書を読み、また分野の偏りも生じないように、全体のバランスを考えながら選考を行った。僅差で採用にかなわなかった申請もあり、その採否は相対的な評価による線引きの結果であり、申請団体の活動や申請内容を否定するものではないことを強く伝えておきたい。

例年のごとく子どもの居場所づくり、子ども食堂の活動などに加えて、困難な状況の子どもたちの支援、そして外国にルーツを持つ子どもたちへの支援を行う活動が増えてきたことは、今の社会状況を反映していることがうかがえる。

こども基本法制定(令和4年)以降、子どもの声を聞き、子どもの参画を推進する取り組みが少しずつ広がってきている。全体の申請書を見て感じたのは、子どもはもちろん保護、支援を受ける対象ではあるが、一方で子どもは考えて、意見を言う主体でもあり、子どもの主体性を尊重し、子どもの参画を推進する視点がまだ弱いかと思う。子どもの最大の主体性発揮は遊びであり、そこからそれぞれの課題解決へ子どもが主体性を発揮する。そんなプログラムを考えてみるのも、楽しさが増し、活動の継続発展につながることかと思う。他団体の活動を見ることでそんな発想の刺激も得られるので、ぜひ助成団体同士で連絡を取り合うこともお勧めしたい。

-

- 岩田 美香

法政大学 現代福祉学部 教授

教育学博士。スクールソーシャルワーカースーパーバイザー。児童養護施設スーパーバイザー。北海道医療大学看護福祉学部専任講師、北海道大学大学院教育学研究院准教授を経て、現職。主宰するゼミの研究テーマは、社会経済的困難を持つ子ども・家族への援助。

初回から連続して選考を担当させていただきました。回を重ねるごとにワクワクするような内容が増え、選考の困難さも増しています。そうした状況の下、個々のプログラムを読み込んでいく際に、改めて地域について考えさせられました。

いずれのプログラムも地域の子どもや家族を巻き込んで展開する内容なのですが、取り上げている「地域」が、そこでプログラムを展開しなければならない地域特性を踏まえての申請も多く見られ、地域を知ることの大切さを学びました。それらは、プログラムに参加する子どもや保護者にとっても、自分の住んでいる地域を再認識する機会にもなると思いますし、東急株式会社にとっても、東急線沿線の地域を「鳥の目」だけではなく、「虫の目」や「魚の目」で知ることにもつながると思いました。

今回も選考委員会での議論は、多様で建設的な意見が交わされ、充実した時間でした。応募してくださった全てのプログラムの今後の発展をお祈りしています。

-

- 桑子 敏雄

一般社団法人コンセンサス・コーディネーターズ 代表理事/東京工業大学 名誉教授

専門は哲学、倫理学、合意形成学、プロジェクトマネジメント論。東京工業大学(現:東京科学大学)大学院社会理工学研究科教授を経て現職。社会基盤整備に際し、異なった意見や対立している意見がある場合に、行政や市民と共に話し合いを通して創造的な解決へ導く「社会的合意形成」のプロジェクトマネジメントの実践的研究と実際のコーディネートを行っている。元東京工業大学リベラルアーツセンター長。

本年度もたくさんの団体から応募がありました。それぞれの成り立ち、規模、経験などいろいろで、本プログラムのカバーする活動も一層多様化してきたように思います。

応募団体には、すでに特色ある活動で成功している団体もありますし、発足間もない団体もあります。上手に書かれている申請書も、活動の経験が浅いのではないかと思われる書類もありましたが、審査で特に注目したのは、本プログラムの主旨に沿ったプロジェクト的な内容になっているかどうかということです。近年のプロジェクトについての考え方では、当初の計画の目標を達成することは大切ですが、プロジェクトによってどんな「価値」が生み出されるかということも重視しています。

本プログラムに選ばれたプロジェクトチームの皆さんが子どもたちと共にどんな活動を展開なさるのか、どんな価値を創造されるのか、拝見できることを楽しみにしております。

-

- 原 美紀

認定特定非営利活動法人 びーのびーの 副理事長・事務局長

社会福祉士。子育ての当事者として必要性を感じ、2000年にNPO法人びーのびーのを設立。「地域で共に育ち合う子育て環境づくり」を目指し、親への子育て支援をする場の創出を目的に、育児支援施設「おやこの広場びーのびーの」、港北区地域子育て支援拠点「どろっぷ」「どろっぷサテライト」他、預かり保育や小規模多機能保育事業などを運営している。地域の子育て支援拠点が全国に展開されるモデルとなっている。

選考に際して、今年度も多くの熱量ある企画申請書と出合えたことにまずは感謝申し上げます。この5年間で多くの申請書を読み込ませていただきました。中でも「応募する活動背景」の項目で、ある団体さんの「居場所の意味を団体内で改めて問うきっかけとなった」という記述に心が動かされました。子どもや街に真摯に向き合おうとされるこうした実践こそが、本助成目標である「子どもたち一人ひとりの幸せ」と「支える地域活動」にふさわしい原動力だと感じたからです。

こども基本法の制定、こども家庭庁の発足、子どもの権利保障、そして「はじめの100か月の育ちビジョン」の発信・・・日本がこれから本気で取り組む理念の実現は皆さんの日々の実践と熱量に委ねられていると確信します。本年で助成選考のお役目は終わりになりますが、こうした機会を頂いた東急株式会社の関係者各位、他選考委員各位に心よりお礼申し上げます。選考以外に温かい交流会や報告会でも得られた団体各位からのエネルギーを、これからは自分の活動や地域での実践に必ずや生かし、循環させていくことを誓うとともに、本助成の益々のご発展をお祈りいたします。

-

- 鈴木 誉久

東急株式会社 社長室副室長兼政策グループ統括部長

今年も昨年を上回る応募を頂きましたことに心より感謝申し上げます。

事務局を代表する立場として今年から選考委員会に参加いたしましたが、応募いただいた活動の一つ一つが、子どもたちの限りない可能性を広げるための機会を提供したい、あるいは、困難な状況に置かれている子どもたちや周囲の人々に救いの手を差し伸べたい・・・など、それぞれが子どもたちの明るい未来を応援する熱い思いにあふれるものであり、責任の大きさに背筋の伸びる思いで選考に臨みました。

残念ながら採択することができなかった団体の皆さまの活動もたいへん意義深いものであり、本プログラムを通じて相互に協業する例が出てきていることも主催者としてたいへん喜ばしく感じております。

民間事業者として、私たち東急では手の届かない活動を一つでも多く支援させていただきたいとの思いを胸に、これからも本プログラムを発展させてまいります。