2025年度の助成対象活動をご紹介します

第5回目となる2025年度東急子ども応援プログラムは、67件のご応募をいただきました。学識経験者、NPO実務経験者、主催企業担当者からなる選考委員会で選考基準に照らして検討した結果、21件の活動に対して総額2,000万円の助成を決定しました。

学校でも家庭でもない地域の大人たちによる子どもたちの幸せを支える活動を、私たちは応援します。

第5回目となる2025年度東急子ども応援プログラムは、67件のご応募をいただきました。学識経験者、NPO実務経験者、主催企業担当者からなる選考委員会で選考基準に照らして検討した結果、21件の活動に対して総額2,000万円の助成を決定しました。

学校でも家庭でもない地域の大人たちによる子どもたちの幸せを支える活動を、私たちは応援します。

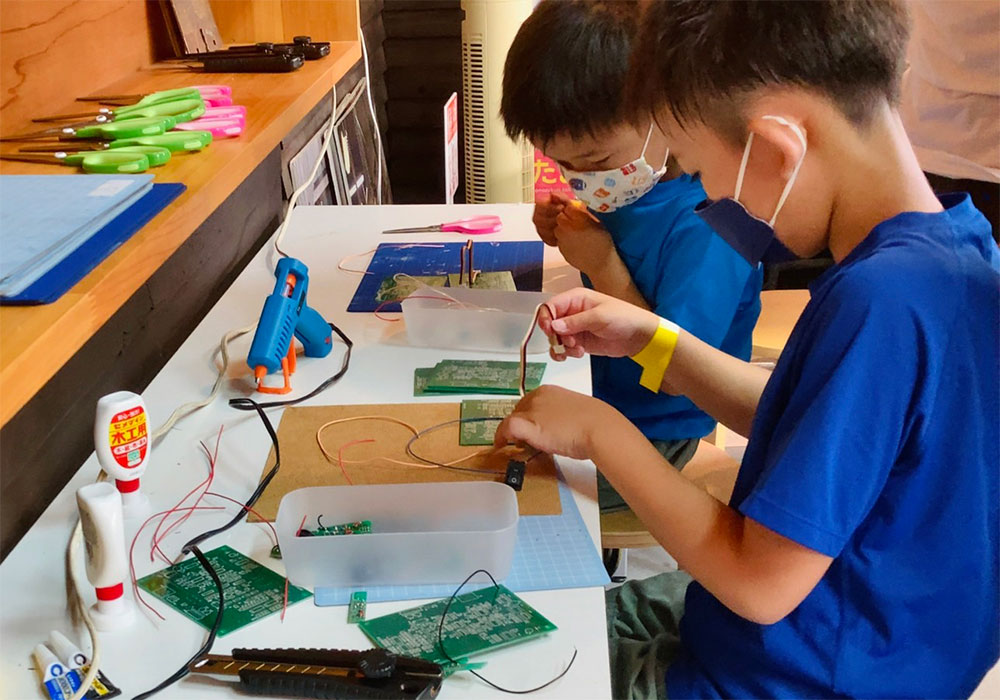

昨年に引き続き、古き良き子育ての新しい形での再現を目指すとともに、未来社会を見据えた「生きる力」の育み方の提案として、以下の活動に取り組みます。

昨年に引き続き、幼児・低学年を中心とした子どもたちとその親を対象に、子どもたちの非認知能力の向上を目指すSCRAP活動に取り組みます。大田区の町工場から出る廃材を生かし、本格的な工具も使って試行錯誤しながら自由に「つくる」ことを楽しむ経験を通して、考える・試す・別の方法を見つけるといった社会活動に必要な能力やマテリアル認知力、自身が住む地域を支える産業やSDGsなど環境保全への関心を育みます。今年度はさらに事業の可能性拡大を目指し、他ジャンルの専門家とのコラボレーション企画の実施、安定的な継続に向けたプレイリーダーの育成などにも取り組みます。

尾山台周辺地域に関わる人々が主体的に暮らしをつくり合えるようにするため、既存の組織や属性を越えた新たな出会いを創出し、社会関係資本を増やすことを目指しています。居場所づくりや若者の経験機会を創出する場の提供、さまざまな接点で地域とつながる部活動、多世代交流を目的とした食堂、これらの活動を周知する報告会などを行っています。(設立2017年)

外国につながる保護者と未就学の子どもたちに向けて、日本の小学校への入学がスムーズとなるよう以下の支援を行います。

自分のことは後回しになりがちな付き添い家族の栄養面や精神面を支援するため、月に1回、子どもの入院に付き添うご家族に、飲食店で購入した栄養価の高いお弁当や調理ボランティアによる手作りの食事を、また大みそかには年越しそばやおせち料理を提供します。付き添い家族の現状に対する理解を深め、支援活動に積極的に参加してもらえる飲食店の開拓も行っていきます。

乳幼児の親子から小学生、中高生までさまざまな世代に向けた居場所づくりの充実を図り、特に夏休み期間はクーリングシェルター(暑さから避難できる場所)としての機能を担うことにより、子どもたちの居場所となって、孤立を防ぎます。地産地消の野菜を使ったおやつの配布もある学習支援、子ども食堂の定期的な開催、英語教室や日本語教室などの多文化共生事業やイベントを通した多世代交流事業なども行います。

昨年に引き続き、子どもたちの学習支援と居場所づくりのため、定期的に以下の活動を行います。また、今年度は新たに開設された交流拠点において、食育やカラダづくりなどのマルチスポーツプログラムを通じ、経済的に困窮する家庭の子どもたちが安全で安心できる新しい居場所となることも目指します。

児童養護施設で暮らす子どもが退所後、親の支援無しでも未来を描き、自立していけるよう、全6回の子ども向けワークショップを実施します。自分の想いをことばにしたり、身の回りの人たちのことばに耳を傾ける力を育み、自己肯定感や社会で良好な人間関係を構築するために必須のコミュニケーションスキルを育成します。また子どもたちが施設職員のサポートを受けながら自分のペースで実践・定着化できる環境を整備するため、全4回の職員向け研修を行う他、子どもの変化を観察したアンケートやフォローアップ研修などによって施設全体での定着を目指します。

昨年に引き続き、団地の空間を有効活用した子どもたちの第三の居場所「町田山崎団地冒険遊び場」や「町田山崎団地持ち寄りBBQ場」を中心に、多様な世代が交わる活動拠点をつくります。今年度はさらに、多文化共生社会に向けて、他者の考えも柔軟に取り入れながら工夫・対処することを感覚的に学ぶ機会の創出を目指します。また高校生・大学生がまちづくりを体感できる高校生・大学生等発案のイベントなども実施していきます。

子どもの居場所となる2つのサロンをそれぞれ月に1回開催します。「漢字カフェ」では、学習支援の必要な子どもをサポート。「子どもビューティサロン」では、ハンドケアマッサージやメイクアドバイスを受けることで自己肯定感を高めたり、職業体験の場となったりする他、色彩や香り、タッチングによる癒しや、あざ、傷の発見により支援につなぐファーストリーチとなることを目指します。

地域の親子が参加し、子育ての大変さも楽しさも分かち合えるよう、以下の子育て支援の催しを開催します。

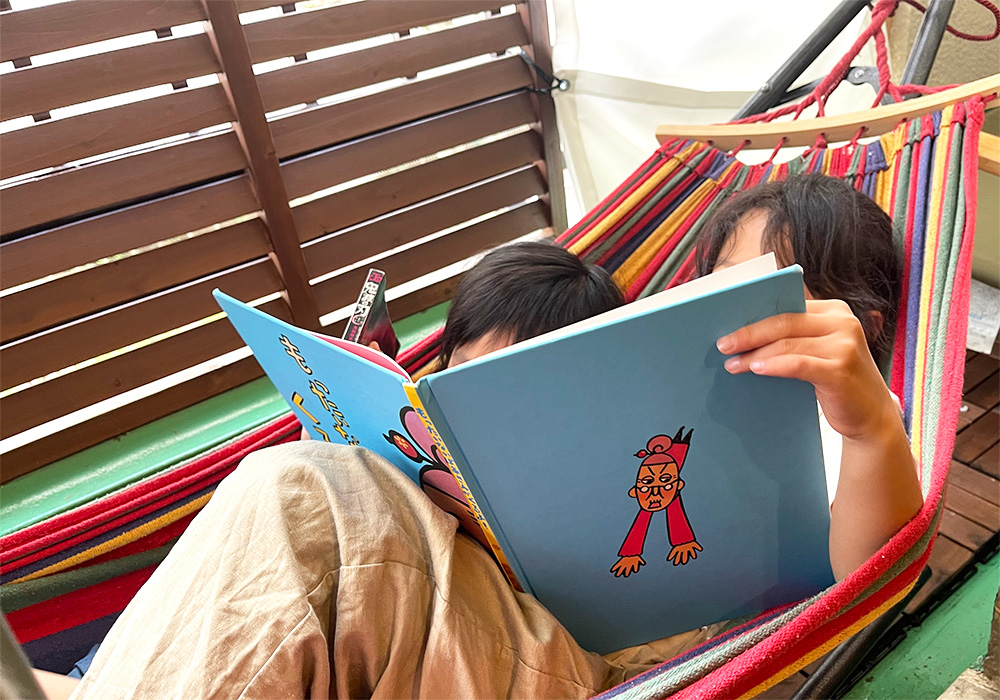

子どもの好奇心や向上心、創造性が阻害されず、「好き」の芽を見つけて自信と学びに繋がることを目指して、以下の体験の場を提供します。

現在不登校状態の子どもに対して、同じ経験を持つ若者がボランティアとして傾聴や相談への助言などの支援を行い、双方の自己効力感やレジリエンス(困難な状況などから立ち直る力)を高めることを目指します。また経済的貧困の連鎖を食い止めるきっかけの一つとなるべく、若者のボランティアは有償とします。さらに座談会形式の動画撮影や不登校に関する記事をSNSで投稿し、不登校の当事者やその家族等に向けての情報発信を行います。

障害を持って生まれてきた兄姉や弟妹を持つ「きょうだい児」は、嫉妬、不安、孤独感、責任感など複雑な感情を抱えているといわれています。こうした感情を理解し受け入れながら、きょうだい児がより豊かな人生を送るためのサポートとして、以下の活動を行います。

東京都世田谷区と神奈川県大和市の会場を月交代で使用し、毎月1回、寄付によって集まったロス食材によるリメイク料理教室を開催します。ロス食材のことを学びながらシェフと一緒にメニューを考え、料理の楽しさを体験し、自主的に料理ができるようになることを目指します。またそれらをレシピ本としてまとめて、子ども食堂や地域のコミュニティ団体へ配布します。

さまざまな理由で外出やイベントなどへの参加が困難な子どもたちに向けて、ダンス・音楽・アートを楽しむ施設訪問型の公演や、障がいの有無にかかわらず参加でき、楽器を鳴らしたり身体表現を楽しんだりする「インクルーシブままリズム音リズムシアター」の会場公演を実施します。さまざまな価値観を持った子どもたちが一緒に踊り、演奏する中で、多様性を尊重したコミュニケーション力、発想力、表現力の向上を目指します。

昨年に引き続き、子どもたちが地域のまちづくりに関心を持ち、多様な考え方を知り、自分が誰かの役に立つことの楽しさを知ることで、「自己肯定感」「有用感」「自主性」を育めるよう、以下の活動を行います。

活動の拠点である目黒駅・不動前駅周辺地域は区境地域にあり行政区分が異なるため、近くに住んでいても子どもたちの通う学校が異なるエリアです。行政によって生じる子どもたちの乖離(かいり)を緩和し、学校以外でも地域の子ども同士や多世代との交流を通じて心の豊かさを育むことが地域での共生共助へつながると考え、毎週水曜日に子どもたちが安心して遊べる場の提供やイベント企画、広報活動などを行います。

日本の児童養護施設に通う子どもたちが、自分の個性に自ら気付き、「個性」を未来への「可能性」へと変えていくことができるよう、英語力・多様な価値観・個々のデジタルスキルを育む以下のグローバル・アイデンティティ・プログラムを展開します。

昨年に引き続き、高校生が生きる力や社会とつながる力を育み、孤立化を防いで潜在的な課題を早期発見し解決することを目指し、無料の校内カフェを運営します。地域の方や社会人・大学生と交流し多様な価値観に触れることでキャリア支援につながるイベントやワークショップの開催、勉強しながら進路や学校生活のことを話せる居場所づくりに取り組みます。今年度はさらに、担い手の育成として大学生が企画運営に参画し、校内カフェでつながった高校生が地域貢献できるようなボランティアなどの社会参加への推進にも取り組みます。

こどもたちが平等に選択できる居場所で経験を積み、経験から学びを得て次の挑戦に向かえるよう、以下の活動を行います。

昨年に引き続き、医療的ケアや障がいを持つ子どもとそのご家族が、安心できる環境で楽しいことを経験し、たくさんの人に出会える時間と空間を提供する場所として、横浜市泉区の古民家を利用したカフェ「みんなのおうち」を実施します。年に数回のイベント企画や、体調面でより配慮が必要なお子さんや障がいの特性から集団活動が難しいお子さんに対して、「わたしのやりたいを叶える」活動を行います。今年度はさらに、より個別に対応が必要な子どもとご家庭に、さまざまな制度の制約でできないと考えられたことなども多面的な支援の在り方を模索しながら、新たな支援の実現に取り組みます。

五十音順・敬称略(掲載内容は応募時点の情報)

子どもを取り巻く社会課題の解決を目指し、子どもたちの幸せを支える地域の活動

[活動例]

(1)子どもが安全で安心できる場を提供する活動

(2)障がいや難病とともに暮らす子どもと家族を支援する活動

(3)外国にルーツを持つ子どもたちの支援や多文化共生を目指す活動

(4)子どもの「生きる力※」の向上につながる活動

※しなやかに生きていく力、子ども自ら好奇心を持って考えて行動していく力

(5)子どもたちの安全・安心な暮らしを支えるコミュニティーをつくる活動

(6)その他、本プログラムの趣旨に合致する活動

※本プログラムでは、活動の発展やステップアップにつながる取り組みを期待します。

※本プログラムは2年間の継続助成が可能です。

(1)団体としての組織を備えているか

(2)多数決の原則が行われているか

(3)構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するか

(4)その組織についての代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているかどうか

| 助成期間 | 2025年4月~2026年3月(1年間) |

|---|---|

| 助成額 | 1件あたりの助成額:50~100万円(合計10件程度に助成予定) |

| 応募受付期間 | 2024年9月1日(日)~9月15日(日)必着

※2024年度応募受付(2025年度募集)は終了いたしました。 |

(1)選考方法

(2)選考基準

①プログラム趣旨との適合性

子どもたちを取り巻く現在の課題に向き合い、子どもが安全・安心で心豊かに暮らせる生活環境づくりにつながる活動か

②子どもの視点

子どもの人権と主体性を尊重し、子どもの視点に立った活動か

③実現可能性

目的、目標と計画が具体的で、スケジュール・体制・予算が適切か

④地域性

活動対象地域の課題と現状の把握に基づき、地域の関係者と連携し、地域に根差した取り組みが期待できるか

⑤継続性

助成期間終了後も継続的な活動が期待できるか

※以下は本プログラムの2024年度助成対象の団体が継続して応募する場合のみ

⑥発展性

助成1年目の活動を踏まえて、活動の内容に発展や展開が期待できるか

東急株式会社

東急子ども応援プログラム事務局

〒150-8511 東京都渋谷区南平台町5-6

Email:kodomo@tkk.tokyu.co.jp

テレワークを進めております。お問い合わせはメールでいただければ幸いです。折り返しメールまたはお電話をさせていただきます。