2025.03.13

リーダーインタビュー Vol.19

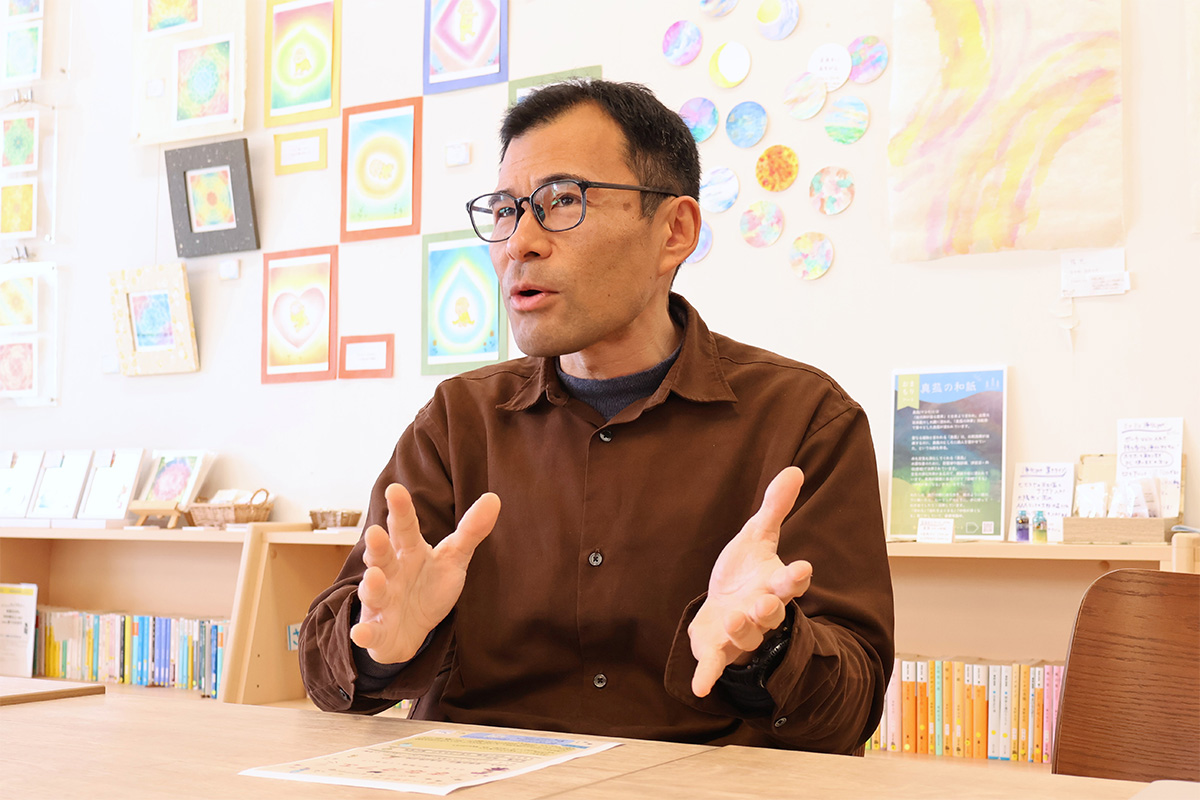

CFFジャパン川崎 修さん

活動の根源にあるのは、子どもと若者の育ち合い。

誰もがつながれる地域づくりにも貢献していきたい

さまざまな事情で学習につまずきを抱えている子どもたちを対象にした学習支援活動が、全国各所で行われています。世田谷区烏山地域にある「まなカフェ」もそんな学び場の一つ。ここでは、小学生を対象とした学習支援や居場所づくりを高校生~大学生の学生ボランティアが担い、その学生たちを大人が伴走しながら支援しています。支援が必要な子どもたちに居場所を提供し、若者もその担い手となって共に成長してほしい。そんな理念のもと活動するCFFジャパンの川崎修さんに、取り組みの内容やこれからの展望について伺いました。

はじめに「CFFジャパン」について教えてください。

子どもたちの支援を通して若者が共に成長し、未来に希望を持てる社会に

もともとは、フィリピンやマレーシアにある児童養護施設「子どもの家」を拠点にした日本の学生向けのワークキャンプやスタディツアーを開催し、子どもの支援と青年の育成を行うことを柱に活動してきた団体です。「子どもの家」の建設や運営をサポートしながら、参加する学生も自分自身を見つめ直し、共に成長することで、誰もが未来に希望を持てる社会の実現を目指しています。

ワークキャンプでは、重機ではなくシャベルなどの手作業で道路や「子どもの家」の修繕・整備などを行ったり、子どもたちと交流したりします。フィリピン・マレーシアの2カ国を中心に、これまでに延べ5,000人以上の学生がプログラムに参加してきました。日本では、その経験を生かして、さまざまな学校との協働プログラムの企画・実施や、世田谷区烏山地域を中心とした親子のための子育てひろばや子どもの学習支援、地域での若者活動の場づくりに取り組んでいます。

川崎さんが活動に関わることになったきっかけは?

学生時代にできた“人とのつながり”が今の活動の原点

大学2年生の時に、校内に張られたポスターを見てワークキャンプに参加したのがきっかけです。当時、海外旅行に行きたかったのですが、普通の旅行をするのはつまらないなと思っていて。そんな時にちょうどワークキャンプの募集を見つけて、参加してみたのです。

2週間の滞在期間中には、いろいろな経験をしました。着いてから毎日大雨が続いて、3日目か4日目に、道路も全部なくなってしまうような、大きな洪水にも遭いました。波止場のような所まで歩いて、30~40人がぎゅうぎゅうになって足の踏み場もないモーター付きのゴムボートに乗り込んで。これは沈んでしまうかもしれないと、とっさにパスポートの位置を確認したりしました。

ワークキャンプで過ごした時間は、もちろん楽しかったのもありますが、それよりも、社会貢献活動のやり方や在り方を考えるきっかけや、いろいろな人とのつながりができたことの方が大きかったように思います。同じようなワークキャンプは他の団体でもあると思うのですが、CFFの場合は行って帰って終わりではなくて、帰ってきてからのつながりがあるので、団体内での自主活動もするようになりました。当時はまだNPO法ができたばかりでしたが、他団体や地域の活動などいろいろな所から声を掛けていただく機会が増え、助成金をもらって、地域の学生向けのボランティア情報冊子も作りました。そういったつながりの先に、今があるように思います。

東急子ども応援プログラムの助成対象である「地域で多様な子ども・家庭と若者がともに育ち合う場づくり」とは、どのような活動でしょうか。

大人はあくまで伴走者。学生ボランティアが主体となった子どもたちの居場所づくり

毎週水曜日の夕方4時から、小学生の学習支援をする「まなカフェ」を開催しています。最近、学習支援活動は世の中でも注目されつつありますし、いろいろな団体が手掛けていますが、基本スタイルとして子どもたちを数人の大人が伴走したり見守ったりしているケースが多いです。

「まなカフェ」のコンセプトは、子どもと若者の両者が同じ場所で学び合え、育ち合える場所。学生ボランティアが小学生を対象に学習支援を行っていて、その学生ボランティアに僕たち地域の大人が伴走します。振り返りや話し合いの場を設けたりするなど、学生たちが主体的に学習支援の場をつくっていける環境を提供しています。

「まなカフェ」では、子どもたちは基本的に学校の宿題をしますが、ここにいる間ずっと勉強しているわけではありません。外に遊びに行ったり、学生たちとゲームをしたり、季節のイベントなども、子どもと学生とでアイデアを出しながら行っています。

学習のつまずきの原因として、経済的な課題が注目されがちですが、子どもたちを見ていると、それだけではないと感じます。不登校になってしまった子や、いわゆるグレーゾーンといわれる子どもなど、個別に対応した方が良いケースは少なくありません。でも学校も学童保育も、個別に寄り添う支援はなかなか足りていないのが現状です。「まなカフェ」にいるのは子どもの専門家ではありませんし、1対1にはなれないこともありますが、できるだけ個別に近い環境で子どもたちに寄り添える場所をつくるだけでも、支援を必要としている子どもたちにとって、意味はあるかなと感じています。

子どもたちは通っているうちに、だんだん変わっていきます。成長したり、反抗期を迎えたりもありますが、子ども同士や、ボランティアの学生との関係性も変化していきます。イベントやゲームをやっていても絶対に他の子と関わらずに、一人でタブレットを見ていた子が、周りに声を掛けて関わるようになったり、成長して学年が上になると、下の学年の子のお世話をするようになったり。そんな姿を見ると、やはり感慨深いものがあります。

ボランティアの学生たちは、子どもが帰った後に片付けをしながら、状況共有のために記録をつけ、その日気付いたことや困ったことなどを話し合います。もちろん専門家ではないので、それに対する答えはないのですが、例えば「宿題をやってくれなくて困った」という話が出たら、ちょっと席の向きを変えたらどうかとか、前の週はこうだったというように、みんなで一緒に考えるということをしています。それが、学生自身の学びや成長にもつながっていっているように思います。ボランティアリーダーが卒業などで抜けると、自然とその役割を誰かが担うようになっていて、一人ひとりの成長はもちろん、全体のコミュニティーも成長し、変容しているように感じます。

-

七夕などの季節のイベントも学生ボランティア主体で開催する。参加する子どもたちからアイデアが出ることも -

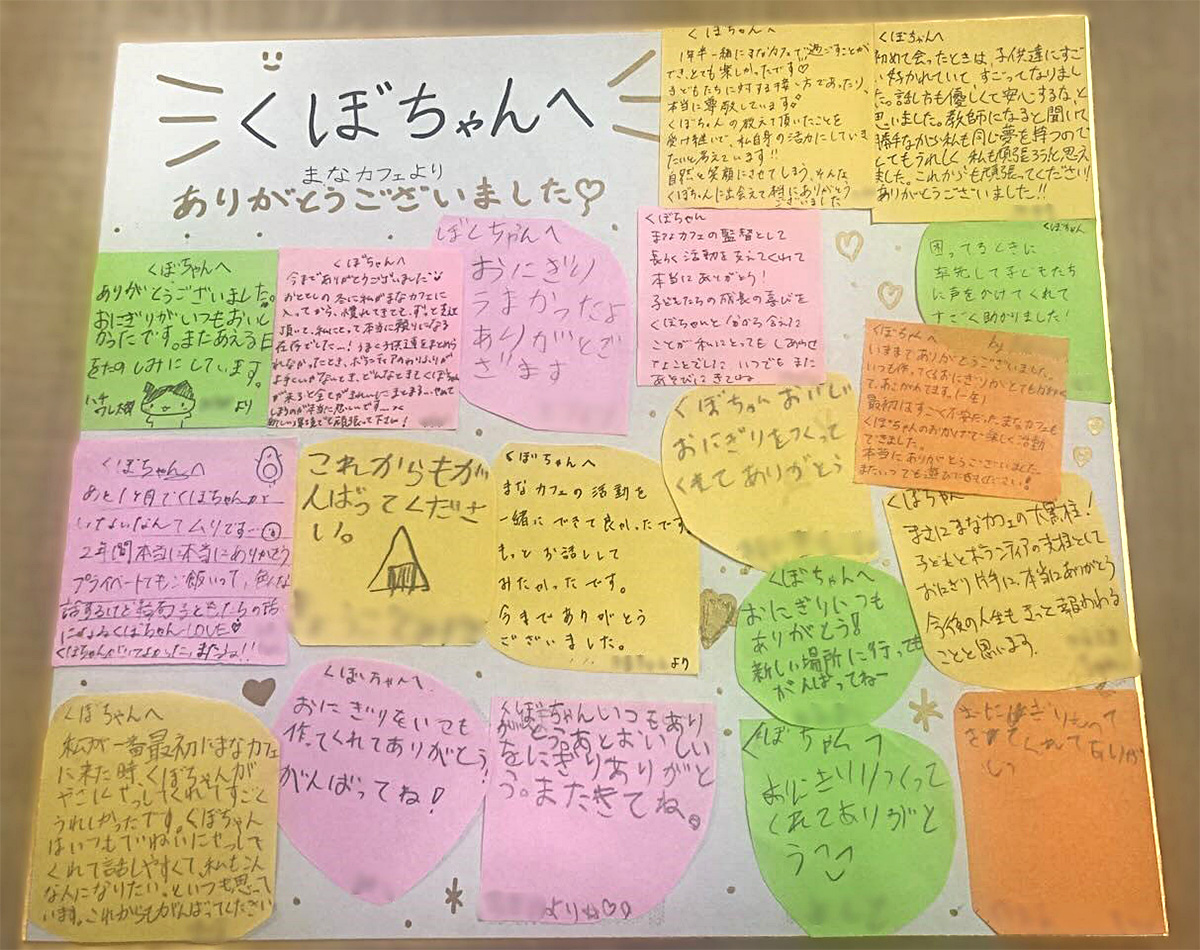

学校の卒業で「まなカフェ」を離れる学生ボランティアに贈られた寄せ書きからは、子どもたちに慕われている様子が伝わってくる

今後の展望を聞かせてください。

子どもを中心に、地域の人たちが自然な形でつながれるプラットフォームを目指して

僕たちの活動は、何か新しいことをどんどんやるというよりも、「続けること」に意味があると思っています。現在、子育てひろばはCFFジャパンの事務所で開催しているのですが、来年は「まなカフェ」と同じ場所での開催にしようと考えています。一つの場所で、午前中は子育てひろば、夕方は「まなカフェ」で、その間の時間をサラダボウル(※)タイムとして、誰でも来られる時間帯にしたいんです。子育て中の親子から小学生、中学生、高校生や大学生、高齢者まで、地域の人同士が、イベント的に交流するのではなくて、自然な形でつながれる場所。関連して、子ども食堂のようなことを月1回の予定で始める計画もあり、継続的にそういう場をつくっていきたいですね。

※それぞれの個性や文化、価値観などが混ざりつつも尊重され、共存する多様性の世界を、皿に盛られたサラダに例えた表現。

僕はCFFジャパンというNPOに所属していますが、中間支援組織での活動も長く、最近は地域の活動に注力しています。目指しているのは、ソーシャルキャピタル(社会的つながり)の醸成。信頼感があるつながりというか、何か起こった時に協力し合えるような土壌や関係性づくりをやっていきたいんですね。

子どもたちの居場所づくりもその一つ。社会課題への取り組みを切り口としつつ、最終的には地域の関係性や土壌づくりをしていけるといいなと思っています。僕は「プラットフォームづくりをしている人」になりたいと思っています。自分が主体になるというより、子どもの支援をしたい人と、スキルを持っている人や経験がある人、そういう人々をつなげて、しなやかなプラットフォームをつくっていけたらと思っています。

認定NPO法人 CFFジャパン川崎 修(かわさき・おさむ)さん

CFFジャパン フェロー。一般社団法人ななつのこ 理事・事務局長。茨城県水戸市生まれ。大学時代から地域の市民活動の中間支援などに関わり始め、これまでさまざまなNPOの運営・経営を担う。子どもたちの居場所づくりや学習支援に加え、若者や学生がコミュニティーの当事者となり社会問題の担い手となれる方法を探求している。